日本語でGoogle Chromeが使えるようになっていれば、Googleのウェブアプリケーションが使え、それなりに色々なことができます。ですがLinuxの良いところは、フリーで使えるソフトが山のようにあることです。せっかく脱Windowsを目指してZorin OS Liteをインストールしたのですから、自分好みのソフトをインストールして使いたいところです。今日は私がインストールしたソフトをご紹介しましょう。Zorin OS LiteはUbuntuベースなので、Ubuntuを利用されている方にも参考になるかと思います。

ミュージックプレーヤーはCantata

1.ミュージックプレーヤー選び

Windowsで音楽を楽しむ場合、MicrosoftのWindows Media Player、AppleのiTunes、SonyのMusic Centerを使う場合が多いでしょうか。私は一昔前にはiTunesを使ってました。Windows7が出てきた頃にはWindows Media Playeも良くなってきましたので、これも使うようになりました。それからSonyのWalkmanへのデータ転送用には、Music Centerを使ってました。

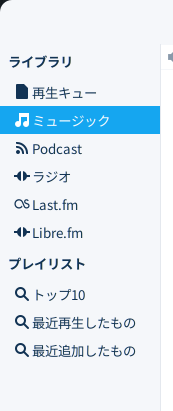

Zorin OS Liteには、デフォールトでRhythmboxがインストールされています。このソフトは「ミュージック」ディレクトリにあるCDを認識して、ライブラリーに表示してくれます。しかし、下の図のメニュー中に、ディレクトリにあるファイルを同じようなビューで表示し、そこから選択して再生するものがないんです。

音楽CDを取り込んで聞くだけならこれで良いかもしれませんが、私は英語の参考書についているCDやラジオを録音したファイルなども聴くことがあります。デフォールトではメニューに出てこないだけで、何か方法があるのかもしれませんし、ファイラーから音楽ファイルをダブルクリックすることでも、自動的にRhytmboxが起動して再生してくれるのですが、ディレクトリビューのある方が便利なので、Zorin OS LiteにデフォールトでインストールしてあるRhythmboxを使うのは諦めました。

Linuxに乗り換えるのだから、たとえWindows Media PlayerのLinux版があったとしても使いたくないですが、iTunesやMusic CenterにLinux版があるなら、それでも良いかと思いました。しかし、残念ながらこれらのLinux版はありませんでした。Linuxで使える何か良いミュージックプレーヤーがないかWeb検索したところ、Linuxではフリーで使えるものがたくさんあることがわかりました。たくさんあるということは、飛び抜けた定番がないということかもしれませんが、選ぶ楽しみがあります。

Webで見つけたいくつかのミュージックプレーヤーの紹介記事を参考にして、Elisa、Clementine、Lollypop、Strawberry、Amarok、Exaileなどを実際にインストールして動かしてみました。そしてディレクトリビューからファイルを選択して再生できるか、CDのカバーアートが表示されるか、サクサク動くか、直感的に操作できるか、見た目が好みに合うかなどの観点から検討した結果、Cantata(カンタータ)が一番しっくりきました。この私の使うことにしたCantataについて、少し詳しく記録しておきたいと思います。

2.CantataとMPD(Music Player Daemon)のインストール

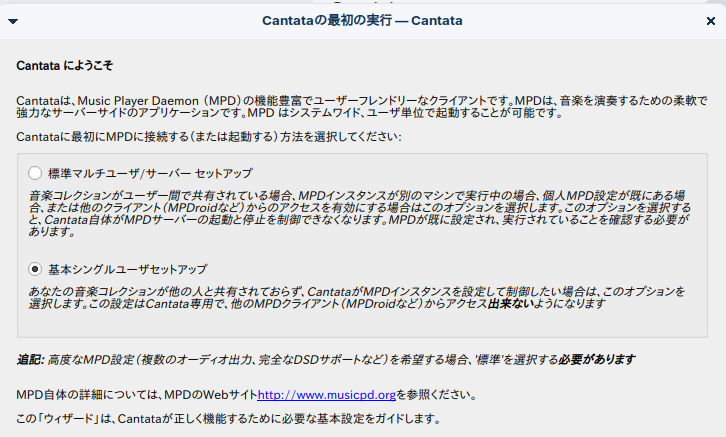

Cantataは、MPD(Music Player Daemon)のクライアントということです。Daemon(デーモン)はバックグラウンドで動作するプログラムです。MPDが音楽ファイルを再生するプログラムで、CantataはMPDで音楽再生するためのグラフィカルなユーザーインターフェースを提供するプログラムということです。ですので、Cantataを使うためには、MPDもインストールする必要があります。Zorin OS LiteのソフトウェアにCantataはあるのですが、何故かMPDはありませんでした。それからCantataも、ソフトウェアからダウンロードすると、MPDをインストールした状態でも初期設定がうまくいきませんでした。結果として、MPDとCantataは端末から以下をコマンドライン入力してインストールしました。

sudo apt install mpd

sudo apt install cantata

3.Cantataの設定

私は2台のPCを使うといっても、必ずしも同時に2台の電源を入れるわけではないので、基本シングルユーザーセットアップを選択しました。

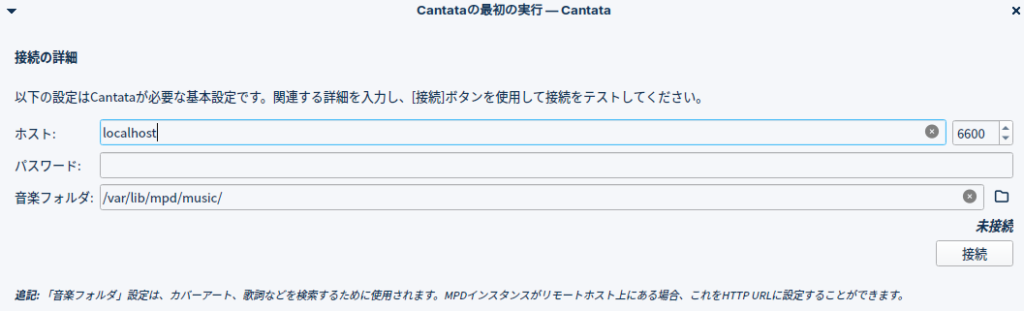

ちなみにソフトウェアからインストールした場合、最初に立ち上げた時に以下の画面が出てきます。「接続」ボタンを押しても、接続できないというエラーメッセージが出てしまいます。ホストを適切なものに設定すれば接続できるのかもしれませんが、わかりませんでしたので、諦めました。aptでインストールすると、Cantataのバージョンは2.4.2でしたが、ソフトウェアでは3.3.0がインストールされるようです。このあたりが何か関係あるのでしょうか?

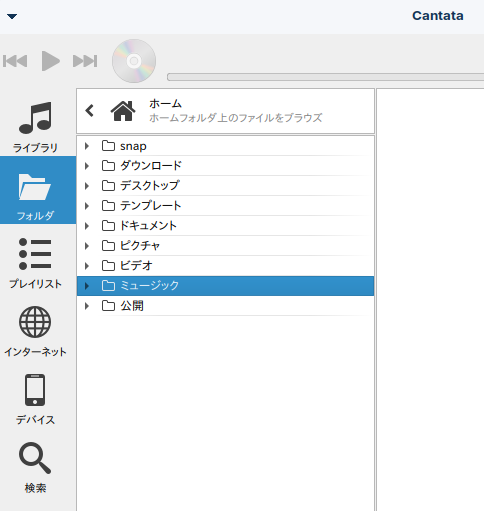

初期設定が終わると、冒頭の図のような画面が出てきます。サイドバーに「フォルダ」というメニューがあり、これをクリックすると、そこにあるファイルを選択して再生することができます。

CDリッピングソフトはAsunder

1.Asunderのインストールと使い方

Windows Media PlayerなどにはCDをリッピングする機能がついていますが、CantataはMPDのクライアントで、この機能がありません。そこで、CDをクリッピングするソフトを別にインストールする必要があります。Windowsでは、Exact Audio Copy(EAC)がCDリッピングに特化したソフトとして有名ですが、EACにはLinux版がありません。Linuxで使えるCDリッピング専用ソフトとして見つけてきたのがAsunderです。

AsunderはZorin OS Liteではソフトウェアに登録されており、簡単にインストールできます。使い方も簡単で、保存するファイル形式とディレクトリを事前に設定しておけば、あとはCDを挿入したら自動的にデータベースにアクセスして楽曲情報を表示してくれるので、「吸い出す」を押すだけです。「吸い出す」なら英語のままか、「読み込み」ぐらいの方が良いのではと思ったりしましたが、まあ良しとしましょう。

2.Asunderの設定

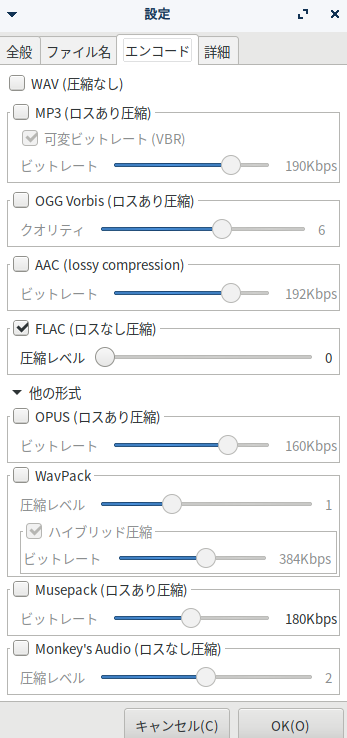

Asunderは、下図のような色々なファイル形式でCDをリッピングすることができます。私はこれらの中から、FLACを使うことにしました。FLACの良いところは、ロスなしであることと、楽曲の情報が入れ込まれることです。CDそのままのWAV形式がロスなしで単純明快なのですが、入れ込める楽曲情報が限られているので、PCで管理する場合には何かと不便です。

FLACには圧縮レベルが0から8まであって、数値が大きいほど圧縮レベルが高くなりますが、その分、元に戻すのに時間がかかることになります。私はWindows11がインストールできないような古いPCを使おうとしていますから、ロスレスであっても計算時間がかかるようですと、他のソフトも動かしていたりしてCPU負荷が高まった時に、実際に再生される音が遅れるとか間引かれるようなことが起こるのかもしれません。そこで、ファイル容量は大きくなりますが、圧縮レベル0で取り込むことにしました。

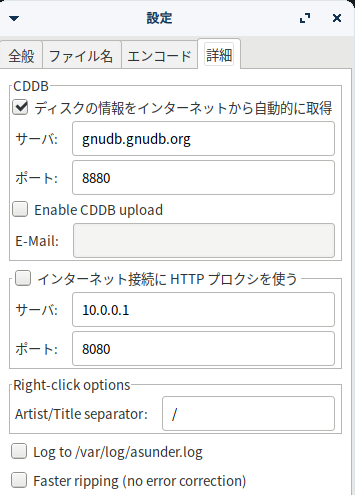

それからCDの取り込み時にCDに汚れがあったり、何らかの理由でCPU負荷が高まっている時に、読み取りエラーが起きているかもしれないので、詳細設定の一番下の「Faster ripping (no error correction)」のチェックは外しておきました。

CantataでWAV形式ファイルを使うための設定

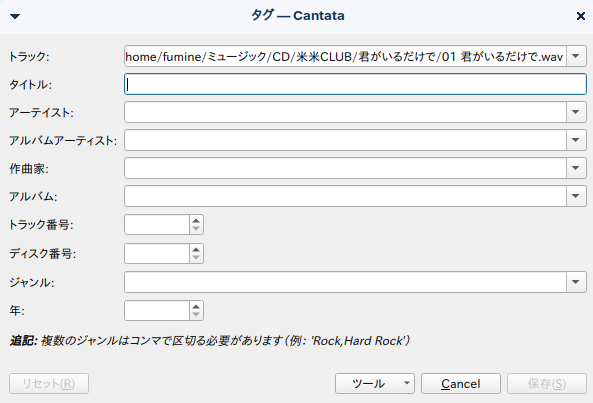

ここで一つ、WAV形式のファイルをCantataで使うための設定について記録しておきたいと思います。もともとWAV形式でリッピングしてあったものは、自動でライブラリに取り込まれませんでした。WAV形式だと、リッピング時にこれらの情報がファイルに入れ込まれないということなのかと思います。キューシートを作成する方法などもあるようですが、Cantataの機能を使うのが一番簡単なようでした。それは、「フォルダ」メニューからライブラリに表示されないファイルを選び、右ボタンを押して「トラック情報の編集」を選択し、そこで必要な情報を入力する方法です。ライブラリに取り込まれないものは、以下のようにトラック以外の情報が保存されていません。

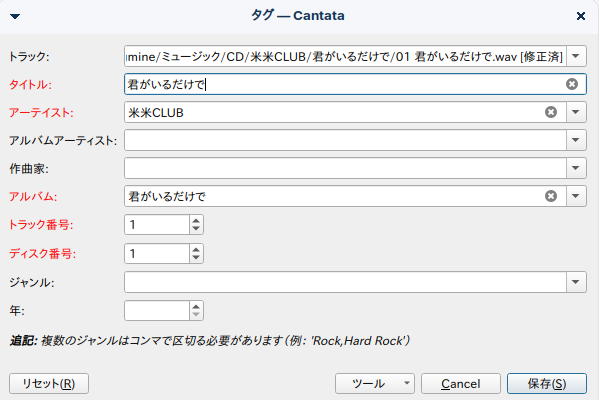

そこで、以下のように、ライブラリに取り込むために必要な情報を追記してやりました。

アルバムだと、ディレクトリ内にいくつかファイルがあるかと思いますが、それら全てに情報を追加した上で、右上の「三」ボタンを押してメニューを表示し、「データベースの更新」を実行すると、ライブラリに表示されるようになりました。アーティスト名やアルバム名など、ディレクトリ内のファイルに一度に設定することができれば良いのですが、一つずつしかできないようなので、結構面倒です。いっそのことリッピングをやり直そうかと思いましたが、それはそれで面倒なので、聞きたくなったCDから少しずつ、この方法でライブラリに表示されるようにしていきたいと思います。

これでZorin OS Liteで音楽も楽しめるようになりました。だんだんとWindowsを使わなくても良くなってきています。音楽の次にトライしているのは、自分でPDF化した本を快適に読める環境の整備です。これもまた今度ご紹介したいと思います。

コメント